合格したアズビ生の皆さん、おめでとうございました㊗️

さて、合格した皆さんから体験談の掲載にご協力いただきました!

これから受験する皆さんは参考にしてみましょう。

㊗️ 東北芸術工科大学

芸術学部 美術科 日本画コース合格!

合格するためにやって良かったこと

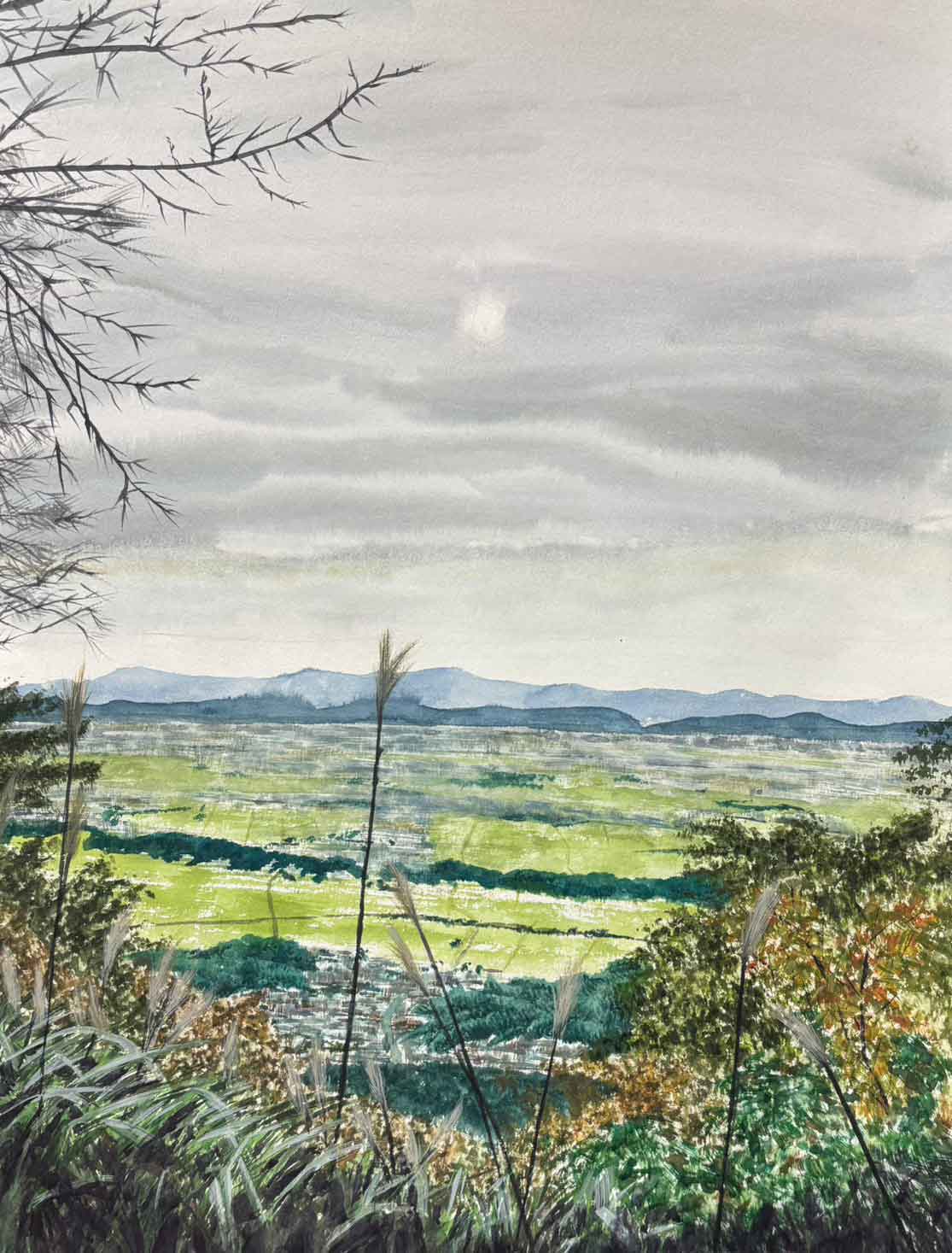

私が合格するためにやって良かったことは、それぞれの素材や質感の表現方法をまず知ること、そして、それらを自分の力にすることから始めることだと考えました。水彩画での表現方法において、色彩の混色や筆致、水の分量という要素が絡み合う中で正しい表現をすることができれば、あとは構図を考えるだけで文句なしの絵になると思います。でもそれ以上に何が描きたいかという気持ちの面が入試では大事だと思うので、日々感性を刺激することも大事だと考えています。

これから受験する後輩たちへのアドバイス

東北芸大の総合型専願日本画コースは、前述したようなことが出来ればまず大丈夫ですし、出来なくても、受験生の多くはそれらをしっかりできる人が少ない印象だったので、自信を持っていいと思います。長沢先生がAzumas美術学院に来たことがあったりするので、Azumasで学んで、面接でAzumasから来ましたと言うだけで多分強い。落ち着いて受験に臨んでください。

アズビへの一言

東先生の水彩画は1時間、2時間で完成させた作品ですら、無駄のない正確な表現がされており、本気の絵をみると言葉を失うクオリティに圧倒されます。身近に凄い師を持つことで、モチベーションの向上、大きな成長が得られました。約2年間ありがとうございました。

㊗️ 東北芸術工科大学

芸術学部 美術科 日本画コース合格!

合格するためにやって良かったこと

外に出て描いたこと

いっぱい水彩の風景画を描いたこと

表現方法をよく学んだこと

これから受験する後輩たちへのアドバイス

風景画を描くとはすごく大事だと思った。いっぱい描いていけば少しずつでも上手くなるはずだから最初下手くそだと思っても頑張っていっぱい描いて欲しいと思う!面接はアドミッションポリシーを覚えれば多分大丈夫!同じ大学来るんだったら頑張ってください!

アズビへの一言

東先生今までありがとうございました!いっぱい教えてもらって合格することができました!とても感謝!東先生や他の先生の人たちにもかず多くのことを教えてもらってとても感謝しています!これからいい美術の先生になれるよう頑張って勉強します!ありがとうございました!!!!!!

㊗️ 東北芸術工科大学

芸術学部 工芸デザイン学科 合格!

合格するためにやって良かったこと

夏期講習などの機会で、大勢の人の絵を見て参考にする事や、先輩方の指導を元に沢山の絵を描く事が自分の成長や合格に繋がったと思います!

これから受験する後輩たちへのアドバイス

沢山のモチーフの絵を描いて経験を積む事が大切だと思います。

その中で、自分の得意な要素を見つける事だったり、苦手な要素を見つけ自身の絵の魅力を探す事ができれば受験での強みになると思います!!

アズビへの一言

1年間ご指導ありがとうございました。

AZUMAs美術学院は明るく学べる環境でとても楽しかったです!

東先生や先輩方の指導で大きく成長し合格に繋がったと思います。本当にお世話になりました!

㊗️ 横浜美術大学

美術・デザイン学科 合格!

合格するためにやって良かったこと

先生のアドバイスを理解して次に活かすことです。先生のアドバイスをノートに書いて、自分なりにまとめる事で自分が何が苦手で何が得意かなどが段々分かってきます。

そしてただ枚数をこなすだけでなく、1枚1枚よく考えながら描くことでより実技ではいい物が作れると思います!

これから受験する後輩たちへのアドバイス

自分の力を信じて欲しいと思います!

これから悔しい思いもするかと思いますが、今までやってきたことは絶対無駄にはならないし、これからも頑張り続ければきっと報われると思うので、試験でも気負いせずに、できれば楽しんで欲しいと思います!

アズビへの一言

約1年半お世話になりました!先生方はとても優しくて、でもアドバイスは的確で初期とは段違いに絵が上手くなったのと、以前よりも自分に自信が持てるようになったなと実感しました。また、進路についても色んな相談を乗って頂いたおかげで自分のやりたいことが見つかりました。

ここで教わったことは無駄にはせず大学ではさらに美術の道を極めて、いつか先生に恩返しをしたいです!

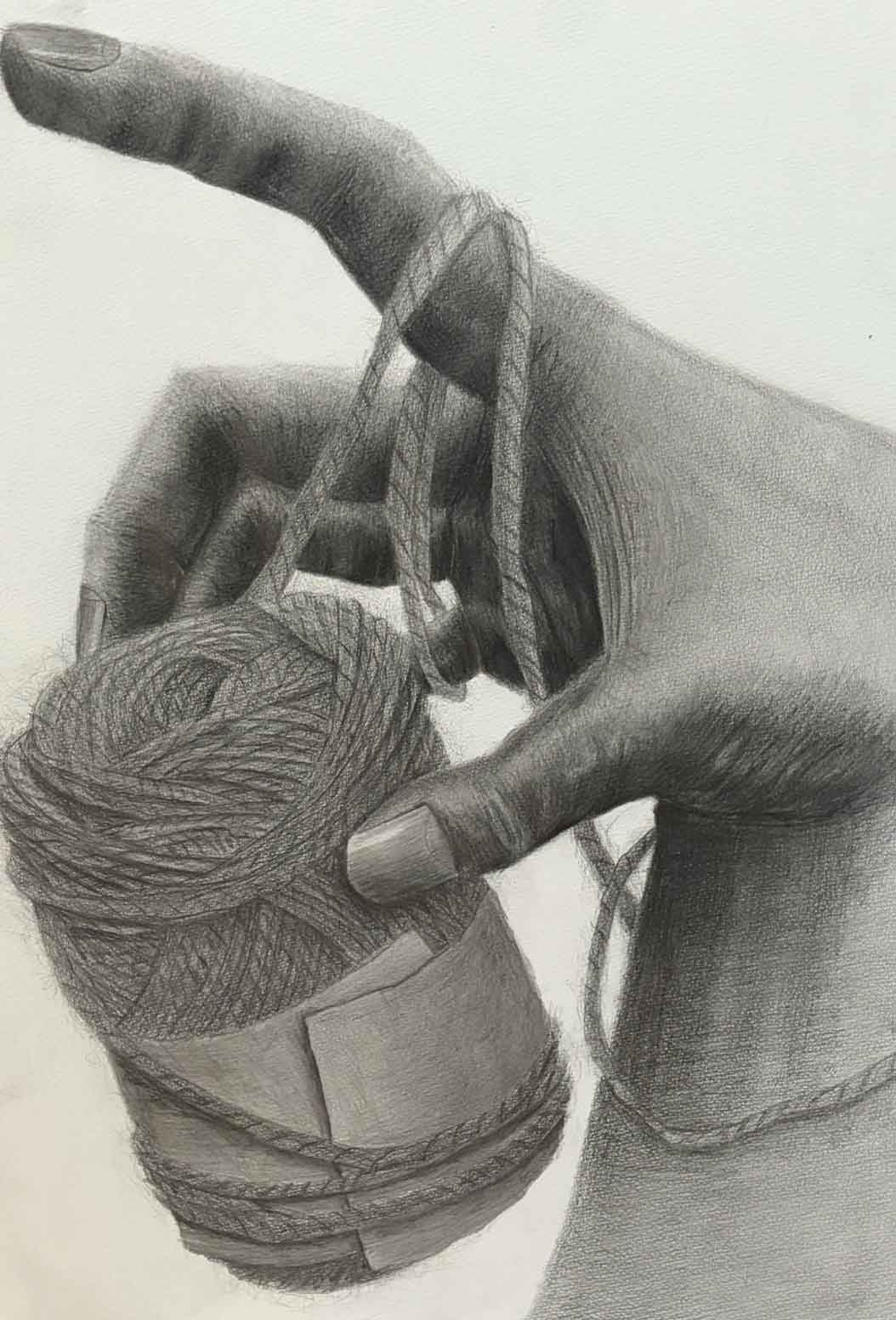

㊗️ 日本大学 芸術学部

美術学科 絵画コース 合格!

合格するためにやって良かったこと

私が合格するためにやってよかったことは、主に3つです。

▶︎1つ目は受験前の追い込みです。前提として、追い込みをする前からも、デッサンや自主制作などコツコツと枚数を重ねることが大事だと思います。

私が受験した学校の課題は静物でしたが、元々静物は得意ではありませんでした。そんな私でも、1ヶ月間ですが静物だけを毎日描いたことで成長できたと思います。

▶︎2つ目は、制作のタイムラプスやその解説を見ることです。

絵が上手な人の作業の流れを知ることができます。おすすめはYouTubeです。

▶︎3つ目は、時間内に描くことを意識することです。

私は元々木炭デッサンでも15時間、油絵だと50時間を超えてしまうくらい筆が遅かったですが、受験ではおよそ5時間で描かなければいけませんでした。

本番の流れを意識し、1時間でどのくらいの作業を進めればいいのかなどを考えることが大切だと思います。

これから受験する後輩たちへのアドバイス

上手い人の作品を沢山見ることが大切だと思います。図書館や教科書に載っている偉大な画家の作品を見ることもいいですし、SNSを通して自分と同じくらいの年代の人の作品を見ることもした方がいいと思います。

Xは受験生や大学生、大学院生、画家の人の作品が沢山流れてくるのでおすすめです。

作品を見る際、なんでもかんでも吸収するのではなく、自分が好きな作品は何か。それはどこが魅力か。そこから自分は何が描きたいのか。何が描けるのか。などを考えてみるといいと思います!

なんとかなります!!応援してます♡

アズビへの一言

デッサンの経験がなかった私を、約一年半育ててくださりありがとうございました!

東先生は木炭デッサンを勧めてくださったり、追い込み期間には毎日静物の課題を出してくれ、丁寧に講評してくださりました。進路の相談にも沢山のってくださり、本当に優しい先生です。

また、普段からアドバイスや励ましてくださったり、私の強みを見つけてくれました。

最後になりますが、東先生、夏期講習などでお世話になった先生方、優しく声をかけてくださったお母さん方、素敵な絵を描く友だち、皆さん本当にありがとうございました!沢山の学びや元気をもらいました。

大学入学までの数ヶ月間もよろしくお願いいたします!

㊗️ 東北芸術工科大学

グラフィックデザイン学科合格!

合格するためにやって良かったこと

①オープンキャンパスの模擬試験に参加したこと

模擬試験では、同じグループの方と意見交換をするといった内容でした。周りの方の意見を深堀りしたり、他の方へターンを回したりする練習になりました。

実際に模擬試験では、失敗してもいいから、最初に自分の意見を発表することを心掛けていました。その結果、度胸がついたので、試験本番では緊張せずに周りと話すことができました。

グラフィックデザイン学科を志望する方や興味がある方は、一度参加したほうが良いと思います。

②グループでのコミュニケーションに慣れる

事前準備として、グループで話すことに慣れていたほうが良いと思いました。特に重要なことは、“他の方が話せるようにターンを回すこと”だと思います。例えば、「この方のこの〇〇は、〇〇なのかな?」と疑問に思ったら、相手に質問をしていました。

その結果、それぞれの意見を気軽に話しやすく、深堀りしやすい、リラックスした空気で進めることに繋がりました。もし、学校や地域で、グループで話し合う機会があれば、積極的に参加していくことが、自分自身の成長に繋がると思います。

これから受験する後輩たちへのアドバイス

受験に向けて、オススメしたいことが3つあります。

①本やインターネットを通して、デザインの知識を身につけること

面接では、自分のやりたいことを伝える上で、あらかじめデザインの知識や用語をインプットすることが大切だと感じました。私は試験日まで、グラフィックデザインの歴史の本や、デザインの様式についての本を読んでいました。面接に向けて、好きなデザイナーや、好きなグラフィックデザインの様式、将来やりたいデザインの分野について答えられるようにしておくと、安心だと思います。

②オープンキャンパスに参加すること

私は高校1年生の頃から、オープンキャンパスに参加していました。3年生の時に参加したオープンキャンパスでは、職員相談コーナーで先生とお話したり、講評をいただいたりしていました。実際に先生とお話したことで、自分のデザインや考え方で足りないところについて、気付くことができました。

③自分が将来やりたいことについて考えること

面接では、自分がやりたいことを明確にして、伝えることが大切だと感じました。私は、グラフィックデザインでやりたいことを見つけるために、デザイナーの方の活動が載っている本や記事を読んだり、いっぱい作品を作ったり、アイデアをノートに書いたりしていました。やりたいことは、たくさん行動をしたことで、見つかるものだと思いました。

また、エントリーシートでは、自分のやりたいことを、自分の言葉で伝えられるように、丁寧に書いたほうが良いと思います。

アズビへの一言

私は去年の12月から約1年、オンラインクラスでお世話になっていました。初めの頃は、手のデッサンの構図やバルールが掴めていない状態で、たくさん悩んでいました。ですが、先生からアドバイスをいただいたことで、自分のデッサンの良いところと課題、この2つを明確にしながら、デッサンに取り組むことができました。去年の12月のデッサンと、今の自分のデッサンを見比べると、前よりも突っ込んで描けるようになったと実感してます。今までのオンラインクラスのデッサンで培った、継続して取り組む力を、これからも活かしていきたいです。約1年間、本当にありがとうございました。